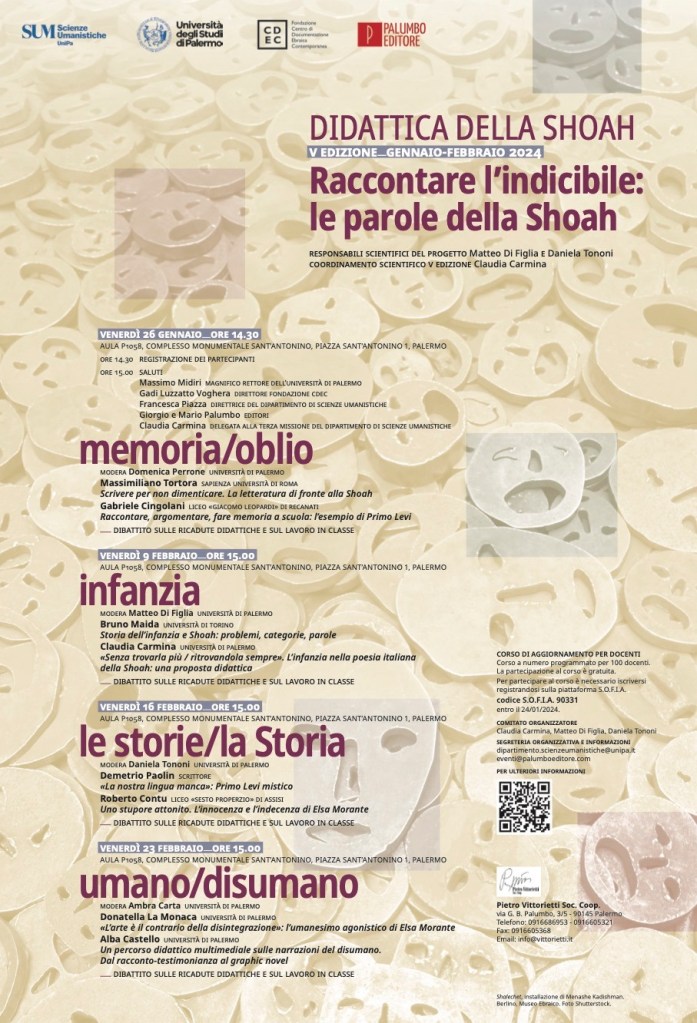

L’opera di Primo Levi in classe – Recanati 17 gennaio 2024

Giorno della Memoria 2024

Vent’anni e la guerra

Quando ho deciso di chiamare così, Vent’anni e la guerra, un laboratorio per un convegno di didattica della letteratura, non potevo immaginare quanto sarebbe stato tristemente attuale, e quanto mi sarei sentito dannatamente stupido e inadeguato di fronte a quel che sta accadendo…

Qui comunque i materiali.

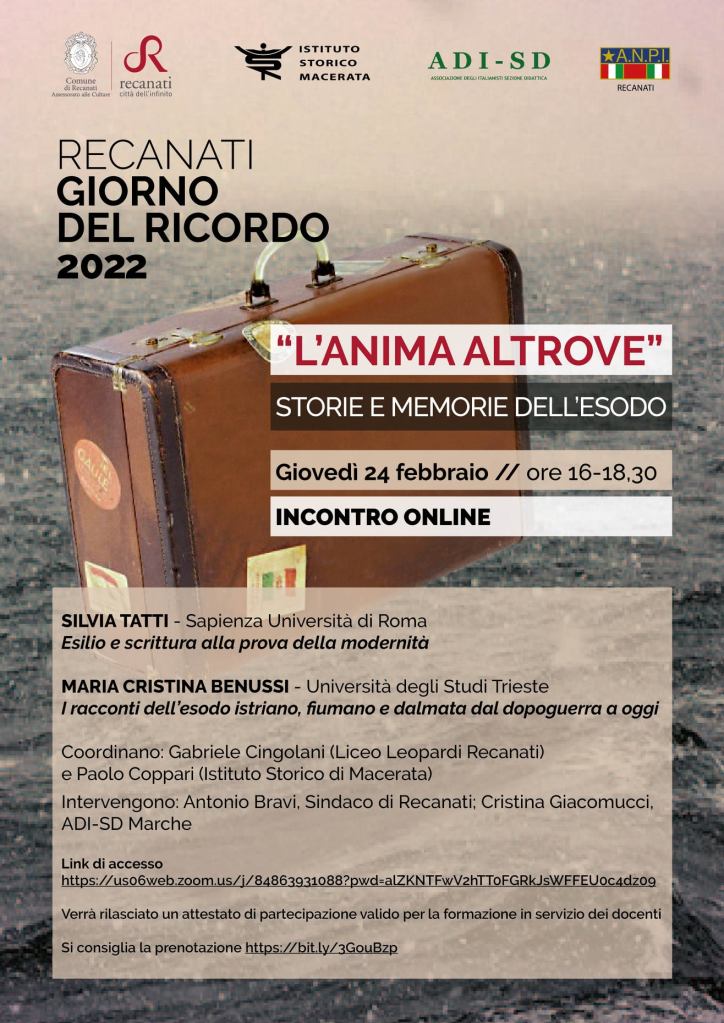

L’anima altrove

Sono settimane intense: gli incontri di riflessione, formazione , confronto si accavallano. Alcuni, come questo, sono anche l’occasione per far incontrare esperienze e persone a me molto care, con cui ho lavorato negli anni in contesti diversi, accomunati però tutti (i contesti e le persone) dall’amore per la scuola, la storia e la letteratura. Come al solito, avrò/avremo moltissimo da imparare…

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO ORE 16

L’ANIMA ALTROVE – STORIE E MEMORIE DELL’ESODO

SILVIA TATTI E MARIA CRISTINA BENUSSI

(ALTRI DETTAGLI NELLA LOCANDINA)

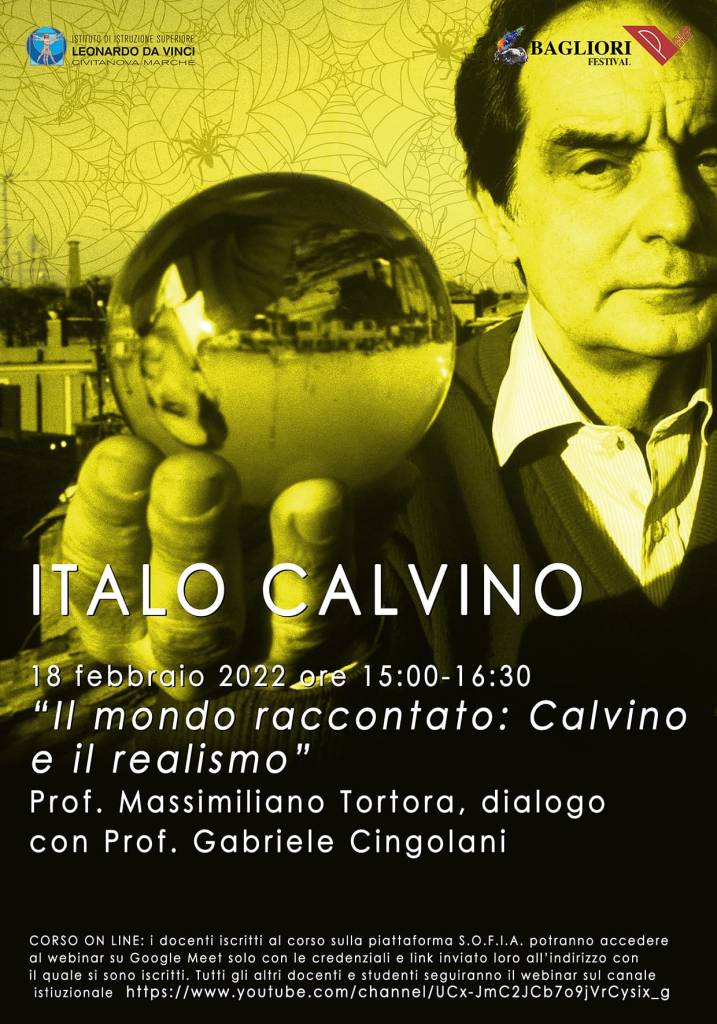

Sei frammenti non narrativi di Calvino che vale la pena di leggere a scuola

Il 18 febbraio 2022 mi è capitata l’occasione di dialogare con Massimiliano Tortora sull’autore che forse con più costanza mi ha accompagnato da quando ho cominciato a leggere libri (a questo link c’è la registrazione dell’incontro). Una delle questioni che mi piacerebbe discutere è quella che riguarda il rapporto fra il Calvino narratore e il Calvino saggista-intellettuale. I suoi scritti non narrativi, infatti, mi sono sempre piaciuti quanto quelli narrativi, e sono convinto che, con juicio, sia giusto leggerne dei frammenti a scuola. Ne ho selezionati (in gran parte attingendo a lavori dello stesso Tortora e di Roberto Contu, lo confesso) sei, come sei erano le lezioni che Calvino doveva tenere a Harvard e che poi diventarono, per i casi della vita e della morte, il suo testamento intellettuale, nonché uno dei suoi libri più belli.

- LA LETTERA CON CUI CALVINO ESCE DAL PCI

Nel 1957 Calvino, che fin dalla Resistenza aveva militato nel Partito Comunista Italiano, dopo una serie di polemiche e di dissapori, decide di lasciare il partito. Le sue motivazioni ci danno allo stesso tempo un primo autoritratto intellettuale e politico di Calvino e aiutano a farsi un’idea (soprattutto se si legge la lettera insieme alla risposta del partito a Calvino, disponibile nel link) su cosa fossero partiti e politica nella vita delle persone negli anni Cinquanta. Un altro mondo rispetto a quello in cui sono cresciuti gli studenti di oggi.

Sono consapevole di quanto il Partito ha contato nella mia vita; vi sono entrato a vent’anni, nel cuore della lotta armata di liberazione; ho vissuto come comunista gran parte della mia formazione culturale e letteraria; sono diventato scrittore sulle colonne della stampa di Partito; ho avuto modo di conoscere la vita di Partito a tutti i livelli, dalla base al vertice, sia pure con una partecipazione discontinua e talora con riserve e polemiche, ma sempre traendone preziose esperienze morali e umane; ho vissuto sempre (e non solo dal XX Congresso) la pena di chi soffre gli errori del proprio tempo, ma avendo costantemente fiducia nella storia; non ho mai creduto (neanche nel primo zelo del neofita) che la letteratura fosse quella triste cosa che molti nel Partito predicavano, e proprio la povertà della letteratura ufficiale del comunismo mi è stata di sprone a cercare di dare al mio lavoro di scrittore il segno della felicità creativa: credo di essere sempre riuscito ad essere, dentro il Partito, un uomo libero.

Lettera di dimissioni di Calvino dal Partito Comunista Italiano, 1957 (cfr. link).

2. DUE SCRITTORI IN CRISI

In un saggio del 1961 Calvino riferisce, a modo suo, le discussioni con un altro scrittore molto diverso da lui, Carlo Cassola (“sempre, per lettera e a voce, siamo sempre di parere contrario”). Il tema è il senso del romanzo e della letteratura nel mondo moderno, e se si debba cercare di recuperare la grande tradizione del passato o lanciarsi alla ricerca di forme adatte a dire le nuove condizioni dell’esistenza umana in un mondo radicalmente trasformato.

Insomma, se gran parte dei temi che parevano precipui del romanzo ora son fatti propri da altri strumenti di conoscenza, nessuno di questi strumenti dà quello che la letteratura dava: però il romanzo è una pianta che non cresce sul terreno già battuto; deve trovare una terra vergine per piantare le sue radici. Il romanzo non può più pretendere d’informarci su come è fatto il mondo, deve e può scoprire il modo, i mille, i centomila nuovi modi in cui si configura il nostro inserimento nel mondo, esprimere via via le nuove situazioni esistenziali. Qui soltanto forse possiamo riconoscere che la poesia non avrà mai fine, e così quel caso particolare della poesia che chiamiamo romanzo: la poesia come primo atto naturale di chi prenda coscienza di se stesso, di chi si guarda attorno con lo stupore d’essere al mondo.

Italo Calvino, Dialogo di due scrittori in crisi (1961), da Italo Calvino, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980.

Continua a leggereIl senso di una letteratura italiana, oggi

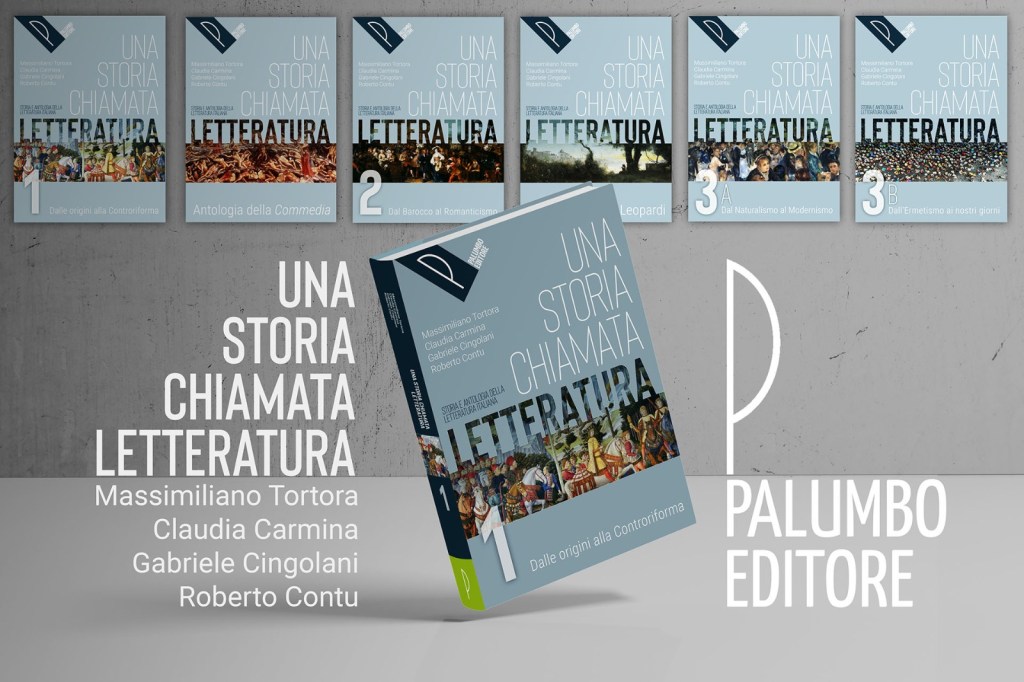

Con gli altri autori di Una storia chiamata letteratura abbiamo provato a buttar giù in poche pagine alcuni pensieri, per spiegare quali idee portanti e quali visioni culturali ci hanno spinto a provare a costruire un nuovo manuale di letteratura italiana. Qui di seguito il mio saggio, nel quale provo a ragionare sul senso di insistere su una disciplina apparentemente così fuori sincrono rispetto ai nostri tempi come la letteratura italiana; e a chiedermi a quali condizioni ha senso farlo. Gli altri contributi, incentrati sui temi della centralità del testo (Massimiliano Tortora), della letteratura come “laboratorio morale” (Claudia Carmina) e sul ruolo del manuale di letteratura nella vita di una classe (Roberto Contu) sono disponibili qui.

Una storia chiamata letteratura

Il silenzio di questo blog in questi anni si spiega in larga parte con questa foto (qui più info):

Omaggio a Charlotte

laletteraturaenoi.it oggi ospita una mia nota su Charlotte

Delbo, con due poesie di questa straordinaria scrittrice e intellettuale francese sopravvissuta a Auschwitz.

Io vi supplico

fate qualcosa

imparate un passo

una danza

qualcosa che vi giustifichi

che vi dia il diritto

di essere vestiti della vostra pelle dei vostri capelli

imparate a camminare e a ridere

perché sarebbe troppo assurdo

alla fine

che tanti siano morti

e che voi viviate senza far niente della vostra vita.

Giorno della memoria 2021

Affrontare i temi del Giorno della Memoria a partire da alcune poesie di Vittorio Sereni: è quello che proviamo a fare io e Massimiliano Tortora in questa chiacchierata.